Die ersten Abiturientinnen

Dillingens erste Abiturientinnen: Maria Zinsmeister und Margareta Vogelgsang

Als Maria Zinsmeister am 10. September 1919 in die 3. Klasse des Humanistischen Gymnasiums Dillingen eintrat, war das dabei verwendete Formular für diesen Vorgang nicht ausgelegt. Nach dem Feld für den Vor- und Zunamen enthielt der Schülerbogen die vorgedruckte Rubrik „Sohn des“. In weiteren Feldern waren ausschließlich männliche Pronomina vorgegeben. Schließlich war das Dillinger Gymnasium jahrhundertelang nur von Knaben besucht worden. Für die neue Schülerin musste das vorgedruckte „Sohn“ durchgestrichen und durch ein handschriftliches „Tochter“ ersetzt und alle „er“ mit „sie“ überschrieben werden. Nach der 5. Klasse im Schuljahr 1921/22 konnte Maria Zinsmeister (geboren am 14. Juni 1905) ein Schuljahr überspringen und im Schuljahr 1922/23 gleich in die 7. Klasse überwechseln.[1] Damit ließ sie auch ihren Bruder Hans (geboren 16. Januar 1907) hinter sich, der bei ihrem Schuleintritt parallel zu ihr die A-Klasse besucht hatte, während Maria zur „3. Klasse, Abt. B“ gehörte.[2] Zu Marias „neuer“ 7. Klasse kam, ebenfalls zum Schuljahr 1922/23, ein weiteres Mädchen hinzu: Margareta Vogelgsang (geboren am 4. Juni 1901), die bisher Privatunterricht erhalten hatte. Beide Schülerinnen waren die Töchter von Dillinger Gymnasialprofessoren. Ferdinand Vogelgsang, Margaretas Vater, war allerdings schon im Juni 1919 in den Ruhestand versetzt worden, nachdem er ein Vierteljahrhundert am Dillinger Gymnasium gewirkt hatte[3] und im April 1921 verstorben war.[4] Studienprofessor Hans Zinsmeister wirkte von 1913 bis 1926, also auch während der ganzen Gymnasialzeit seiner Kinder Maria (Abitur 1925) und Hans (Abitur 1926), als Altphilologe am Humanistischen Gymnasium Dillingen.

Die Töchter der Gymnasiallehrer Zinsmeister und Vogelgsang sollten zu den beiden ersten jungen Frauen werden, die am Gymnasium Dillingen ein Abiturzeugnis erhielten.

Noch eine Generation vorher, im Jahr 1890, hatten die ausschließlich männlichen Abiturienten des Königlich Bayerischen Humanistischen Gymnasiums in den Zeitungsspalten des „Donau-Boten“ ihrer chauvinistisch-herablassenden Haltung gegenüber Frauenbildung und Frauenstudium freien Lauf lassen können. „Eine Dame hat in den Aulen der Hochschule keine Pauken loszulassen“, hieß es da. Abwertend war von einem „promovierten Blaustrumpf“ die Rede, also einer Frau, die zugunsten ihres Bildungserwerbs angeblich typische weibliche Aufgaben und Eigenschaften wie Unterwürfigkeit gegenüber dem Mann vernachlässige.[5] Ziel und Opfer des Unmuts der Gymnasialabsolventen war Barbara Renz. Diese hatte eine Woche vorher, ebenfalls im Donau-Boten, ein vehementes Plädoyer für die Frauenbildung veröffentlicht und damit das publizistische Scharmützel eröffnet. Sie kritisierte, dass in Deutschland, im Gegensatz zu anderen Ländern, die Gymnasien und Universitäten für begabte Mädchen und junge Frauen verschlossen seien.[6] Renz wusste, wovon sie sprach. Geboren 1863 im mittelschwäbischen Altenstadt hatte sie 1887 in Zürich das Reifezeugnis erhalten und danach ein Studium der Philosophie, Literatur und Psychologie an der Universität La Sapienza in Rom aufgenommen.[7] In die Schweiz und nach Italien hatte sie ausweichen müssen, weil ihr in Deutschland sowohl Gymnasium und Abitur wie auch ein geisteswissenschaftliches Studium verwehrt blieben. Ihrem Status als fortgeschrittene Studentin an einer Philosophischen Fakultät entsprechend unterzeichnete Barbara Renz ihren Beitrag im Donau-Boten mit „cand philos. im 6. Semester auf der kgl. Universität in Rom“. Mit Dillingen war Barbara Renz über ihren Bruder Franz (1860-1916) verbunden, der 1884 zum Priester des Bistums Augsburg geweiht worden war und ab 1885 am Priesterseminar in Dillingen tätig war, zuletzt von 1901 bis 1903 als Regens. Während Franz Renz in Dillingen wirkte, wurde seine Schwester Barbara in Rom mit einer Arbeit „Über das kosmologische Prinzip in der Geschichte der Philosophie“ promoviert und war damit die erste Frau aus Süddeutschland, die auf regulärem Weg einen philosophischen Doktortitel erwarb.[8] Weil ihr in Europa, namentlich in Deutschland, eine ihrer akademischen Qualifikation adäquate Tätigkeit verwehrt war, suchte Barbara Renz ihr berufliches Fortkommen ab 1892 in den USA.[9] Nach beruflich und privat eher enttäuschenden Jahren in Amerika kehrte Renz 1897 oder 1898[10] nach Europa zurück. Hier hielt sie sich zunächst in München als Vortragsrednerin und Publizistin über Wasser. Im März 1902 konnte sie, nicht zuletzt mit Unterstützung durch ihre Freundin Prinzessin Therese von Bayern (1850-1925), probeweise und unbezahlt eine Volontärstelle an der Bayerischen Hof- und Staatsbibliothek antreten. In Politik und Presse wurde dieses Vordringen einer Frau in die Männerbastion des bayerischen Bibliotheksdienstes gehässig, herablassend und ehrverletzend kommentiert.[11] Barbara Renz resignierte und schloss sich ihrem Bruder an, der 1903 auf eine Professur für Dogmatik und Apologetik an die Universität Münster berufen worden war. Hier konnte Barbara Renz in den Wintersemestern 1905/06 und 1906/07 öffentliche Abendvorlesungen in der Universitätsaula halten.[12] Wegen Querelen um seine gemeinsam mit Schwester Barbara entwickelte Interpretation der biblischen Sündenfallgeschichte als symbolische, nicht wortwörtlich zu nehmende Darstellung wurde Franz Renz 1907 in Münster geschasst. Gemeinsam übersiedelte das Geschwisterpaar nach Breslau, wo Franz Renz in einem theologisch liberaleren Klima als Professor wirken konnte, während seine Schwester sich als Privatgelehrte betätigte und den Haushalt führte. Nach dem frühen und unerwarteten Tod von Franz Renz zog Barbara Renz 1916 nach Dillingen, wo sie am Ulrichsplatz bis zu ihrem Tod 1953 in bescheidenen, ja ärmlichen Verhältnissen lebte, weil das vom Bruder ererbte Vermögen der Hyperinflation von 1923 zum Opfer gefallen war. Im öffentlichen Leben Dillingens war sie präsent, und zwar als Vortragsrednerin, aber auch als Stadträtin, die von 1925 bis 1933 die Partei der Klein- und Sozialrentner im Dillinger Kommunalparlament vertrat.[13]

Maria Zinsmeister ist Barbara Renz ohne Zweifel während ihrer Gymnasialzeit 1919-1925 – vielleicht sogar schon früher – begegnet, schließlich befand sich das Humanistische Gymnasium ja schräg gegenüber dem Ulrichplatz auf der anderen Straßenseite der ehemaligen Jesuitengasse, damaligen Königsstraße und heutigen Kardinal-von-Waldburg-Straße. Auch durch öffentliche Vorträge, Bücher und Aufsätze hätte die Schülerin Maria Zinsmeister auf die promovierte Gelehrte Barbara Renz aufmerksam werden können, die sich in Dillingen über Jahrzehnte den Fragen der Gleichberechtigung, der Frauenrechte sowie ihrem religionsethnologischen Lebenswerk über die biblischen Symbole von Baum und Schlange widmete.

Maria Zinsmeister konnte einen anderen Lebensweg gehen, als ihn Barbara Renz gehen musste. Sie profitierte nicht zuletzt von der neuen Verfassung des Deutschen Reichs, der „Weimarer Reichsverfassung“, die am 31. Juli 1919 beschlossen und am 14. August 1919 verkündet worden war. Darin hieß es in Artikel 109: „Männer und Frauen haben grundsätzlich dieselben staatsbürgerlichen Rechte und Pflichten.“ Mit Artikel 145 wurde die allgemeine Schulpflicht mit mindestens acht Schuljahren und einer anschließenden „Fortbildungsschule bis zum vollendeten achtzehnten Lebensjahre“ festgelegt. Für den Schultyp sollten nach Artikel 146 „Anlage und Neigung“ ausschlaggebend sein und nicht die Herkunft oder das Geschlecht. Zusammengenommen ermöglichte die Weimarer Reichsverfassung vom 14. August 1919 Maria Zinsmeister, Maria Naderer und Anna Irsch, am 10. September 1919 als erste Schülerinnen in das Humanistische Gymnasium einzutreten. Bereits im Juni 1919 hatte es in Dillingen eine weitere bemerkenswerte Premiere in Folge der neuen Verfassung gegeben, nachdem Bayern bereits im November 1918 nach dem Sturz der Monarchie das allgemeine Frauenwahlrecht durch die Räteregierung eingeführt hatte und dieses bei der Wahl zur Deutschen Nationalversammlung am 19. Januar 1919 erstmals reichsweit angewendet wurde. Das aktive Frauenstimmrecht und die passive Wählbarkeit von Frauen galten auch bei den ersten bayerischen Kommunalwahlen seit Ausrufung der neuen Republik, die im Juni 1919 stattfanden. Die Wahlbeteiligung in Dillingen lag bei 71 % und mit Ursulina Steichele (1876-1968), die für die Bayerische Volkspartei kandidierte, wurde dabei erstmals eine Frau in den Dillinger Stadtrat gewählt.[14] Während der gesamten Gymnasialzeit von Maria Zinsmeister von 1919 bis 1925 gehörte die Kaufmannsgattin Ursulina Steichele dem Dillinger Kommunalparlament an. 1922 kam mit der Oberpostschaffnersgattin Therese Kraus (1877-1958) eine zweite Frau in den Stadtrat. Nach Steicheles Ausscheiden im Dezember 1925 wurde auch die damals 62-jährige Barbara Renz in den Stadtrat gewählt. Mit der Besetzung von mindestens einem Stadtratsposten durch eine Frau während der ganzen Phase der Weimarer Republik (1919-1933) gehörte Dillingen zu den wenigen Städten in Bayern, wo auch der weibliche Teil der Einwohnerschaft eine politische Vertretung im kommunalpolitischen Gremium hatte.[15] Im allzu gerne, aber fälschlich als konservativ-rückständig kolportierten Dillingen, verweist diese noch zu wenig bekannte Tatsache darauf, dass die ehemalige Residenz- und Universitätsstadt immer auch Ort der Dynamik war.[16]

Als am 12. September 1919 das neue Schuljahr begann, wurden am Gymnasium Dillingen 419 Schüler eingeschrieben, davon drei Mädchen.[17] Die Schülerin Anna Irsch trat zum 19. Februar 1920 wieder aus dem Gymnasium aus. An der Schule verblieben bis zum Jahresende Maria Naderer in der „2. Klasse, Abteilung A“ und Maria Zinsmeister in der 3. Klasse.[18] Für das nachfolgende Schuljahr 1920/21, für das kein Jahresbericht vorliegt, berichtet die Stadtchronik von 402 eingeschriebenen Gymnasiasten, wovon vier Mädchen waren.[19] Für 1921/22 weist der Jahresbericht sieben Schülerinnen aus. Drei davon, nämlich Elsa Eichhorn, Hermine Ender und Charlotte Wagner, waren damals in die 5. Klasse eingetreten. Hedwig Dutoit besuchte die 2. Klasse, Abteilung A, Johanna Herrmann die 3. Klasse, Abteilung B. Marie Naderer hatte die 4. Klasse erreicht. Maria Zinsmeister war in der 5. Klasse, nach deren Beendigung sie im nächsten Schuljahr in die 7. Klasse wechseln durfte.[20] Dort stieß dann Margareta Vogelgsang zum Klassenverband.

Die Schülerbögen der beiden Abiturientinnen von 1925 befinden sich bis heute im Archiv des Johann-Michael-Sailer-Gymnasiums. Jenseits der Notenbilder geben die schriftlichen Bemerkungen sowie die handschriftlichen Reifezeugnisse einen Eindruck von den beiden Schülerinnen, von ihrem Charakter, von ihren Stärken und teilweise auch von den Schwierigkeiten, die sie zu meistern hatten. Die Klassleiter von Maria Zinsmeister loben in den Zeugnisbemerkungen ihren Fleiß und ihr Betragen. Schwierigkeiten, am Gymnasium mitzuhalten, hatte sie, die vorher die Mädchenmittelschule besucht und Privatunterricht erhalten hatte, nicht. Ihr Vorrücken von der 5. bis in die 7. Klasse hat wohl Zeit und Kraft gekostet, dennoch hat sie ihre schulischen Pflichten erfüllt, wie ihr Lehrer Dr. Joseph Mayr festhielt. Mit der Abiturnote 1 in Griechisch und einer 2 in Latein im Abschlusszeugnis fühlte sie sich jedenfalls gewappnet, ein altphilologisches Studium aufzunehmen. Margareta dagegen bereitete Griechisch während ihrer Schulzeit notenmäßig die meisten Schwierigkeiten. Auch im Abitur erhielt sie hier nur die Note 4, was auch in ihrem Reifezeugnis erwähnt wurde. Zudem war ihre Schulzeit von einer mehrwöchigen, auf dem Schülerbogen vermerkten Krankheit während der 8. Klasse gekennzeichnet. Fleiß, Fleiß und nochmals Fleiß halfen dabei, schlussendlich das angestrebte Ziel Abitur doch zu erreichen. Immerhin: Einen eindeutigen Vorteil hatten die beiden Schülerinnen gegenüber ihren männlichen Kommilitonen. Vom Sportunterricht blieben die beiden Mädchen während ihrer gesamten Schullaufbahn dispensiert.

Die „Besondere Schulzensur am Jahresschluss“, die Maria Zinsmeister und Margareta Vogelgsang im Schuljahr 1923/24 am Ende ihrer 8. Klasse erhielten, verrät andeutungsweise auch etwas darüber, wie sich das schulische Miteinander von männlichen und weiblichen Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Hinblick auf mögliche, in späteren Jahrzehnten zwischen Mitschülerinnen und Mitschülern ja gar nicht so seltene amouröse Interaktionen gestaltete. Maria war am Ende des Schuljahres 19 Jahre, Margareta immerhin schon 23 Jahre alt. Auch ihr Klassenkamerad Franz Betz, geboren am 18. September 1900, war bei der Zeugnisausgabe 23. Immerhin 20 Jahre zählten Alois Allgayer, Michael Höbel, Franz Xaver Höck, Alfons Prestele, Georg Raubold und Wilhelm Riedele, die alle im letzten Drittel des Jahres 1903 geboren worden waren. Jüngster in der Klasse war mit 17 Jahren Georg Graf.[21]

Friedrich Ullrich, Klassleiter der 8 B, bestätigte den beiden Oberschülerinnen ein sittlich tadelloses, unanstößiges Verhalten. Maria Zinsmeister sei „ihrem Auftreten gegenüber Mitschülern ohne Schüchternheit“ und „selbstsicher“, zeige sich aber als „sittlich gefestigt“. Auch Margareta sei ein „sittsames Mädchen“ mit einem stillen und bescheidenen Charakter. Erotische Verwerfungen scheinen die beiden jungen Frauen nicht ausgelöst zu haben. In dem unbefangenen und unverkrampften Miteinander zeigen sich die nach 1900 geborenen Schülerinnen und Schüler vielmehr als Kinder einer Epoche und Erben des Zeitgeistes nach 1900, den Stefan Zweig beschrieben hat: Die nach der Jahrhundertwende und vor dem Ersten Weltkrieg junge Generation habe sich die „Freiheit auch in der Sitte“ erobert.

„Zum ersten Mal sah man schon junge Mädchen ohne Gouvernante mit jungen Freunden auf Ausflügen und bei dem Sport in offener und selbstsicherer Kameradschaft; sie waren nicht mehr ängstlich und prüde, sie wussten, was sie wollten und was sie nicht wollten. Der Angstkontrolle der Eltern entkommen, als Sekretärinnen, Beamtinnen ihr Leben selber verdienend, nahmen sie sich das Recht, ihr Leben selber zu formen. […] In diesen zehn Jahren war mehr Freiheit, Ungezwungenheit, Unbefangenheit zurückgewonnen worden als vordem in hundert Jahren.“[22]

In Dillingen war das neue Denken erst nach dem Ersten Weltkrieg angekommen, aber Maria und Margareta, ihre Eltern und Lehrer waren zweifellos davon erfasst worden.

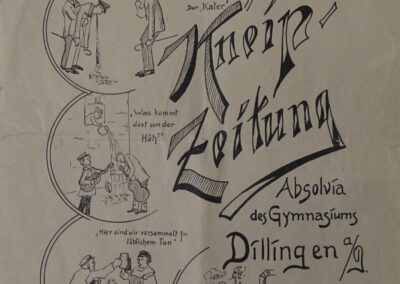

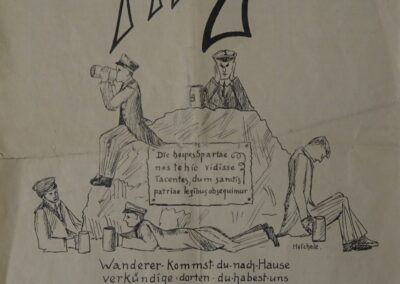

Am 2. April 1925 erhielten Margareta Vogelgsang und Maria Zinsmeister sowie ihre männlichen Mitabiturienten am Vormittag im Festsaal des Bischöflichen Knabenseminars ihre Abiturzeugnisse ausgehändigt. Maria bereicherte den Festakt durch den Vortrag eines Klavierkonzerts von Joseph Haydn (1732-1809) am Klavier sowie der Cavatine (opus 85, Nr. 3) von Joachim Raff (1822-1882) auf der Violine. Am Abend fand dann der traditionelle „Absolviakommers“ im Stiftsgarten statt. Der „feuchtfröhliche Abend“ begann mit dem Lied „Freude, schöner Götterfunke“ und endete mit einem Fackelzug zum Gymnasialgebäude, wo sich die Abiturienten mit dem Lied „So leb‘ denn wohl, Gymnasium“ von ihrer Ausbildungsstätte und der dort gemeinsam verbrachten Zeit verabschiedeten.[23]

Nach ihrem Abitur bezogen sowohl Maria Zinsmeister als auch Margareta Vogelgsang zum Sommersemester 1925 die Universität München. Beide schrieben sich an der Philosophischen Fakultät ein und unterhielten in der Stadt eigene Wohnungen, Margareta in der Maxvorstadt in der Augustenstraße, Maria in der Schwabinger Clemensstraße.[24] Beide wurden Gymnasiallehrerin. Margareta Vogelgsang kehrte nach Dillingen zurück, unterrichtete am Bonaventura-Gymnasium und lebte in ihrem Elternhaus am Oberen Quellweg. Maria Zinsmeister blieb in München, wo sie 1929 als Referendarin am Maximiliangymnasium ihren Schuldienst begann. Dem Vorbild ihres Vaters folgend verschrieben sich sowohl Maria wie auch ihr Bruder Hans[25] der Altphilologie. Die Zinsmeister-Geschwister veröffentlichten Lehrbücher, die über Jahrzehnte Schüler und Studierende prägten. Maria Zinsmeister war gemeinsam mit Ludwig Voit Autorin des 1948 erstmals erschienenen lateinischen Lehrwerks „Exercita Latina“.[26] Margareta Vogelgsang und Maria Zinsmeister blieben zeitlebens unverheiratet. Beide waren Mitglieder der Studienvereinigung „Dilingana“. Auch nach Jahrzehnten war sich der Abiturjahrgang 1925 darüber bewusst, dass zu ihm die beiden ersten jungen Frauen gehörten, die ein Dillinger Gymnasium bis zum Abitur absolviert und mit einem Reifezeugnis verlassen hatten. Als man sich anlässlich des 40-jährigen Abiturs in Dillingen traf, wurde im Bericht darüber ausdrücklich erwähnt, dass zum Jahrgang auch zwei Absolventinnen gehörten[27] oder, wie es auch hieß: „nur zwei Mädchen“. Das Mitteilungsblatt der Studienvereinigung meldete das Hinscheiden Marias 1990, das von Margareta im Jahr 1993. Beiden gilt es, die versprochene „pia memoria“, das ehrende Andenken, zu bewahren, und das umso mehr, als Dillingens erste Abiturientinnen bisher in der schul- und stadtgeschichtlichen Literatur nur unzureichend gewürdigt wurden.

2002 erschien unter dem Titel „Dillingen a. d. Donau. Ein Hauch von Nostalgie“ ein querformatiges Buch, in dem der damalige Dillinger Stadtheimatpfleger und Gymnasiallehrer Karl Baumann Ansichts- und Fotopostkarten mit Dillinger Motiven aus der Zeit von 1894 bis 1920 präsentierte. Das Album enthält auch die Fotografie von Abiturienten des Dillinger Gymnasiums. Laut der von Baumann formulierten Bildunterschrift sei darauf der Absolvia-Jahrgang des Jahres 1925 vor dem Eingang zum Priesterseminar zu sehen. Bei der sitzenden jungen Frau in der vorderen Reihe soll es sich um die „einzige Abiturientin Maria Zinsmeister“ handeln. Baumanns Explikation muss aus zwei Gründen angezweifelt werden. Erstens war Maria Zinsmeister nicht die einzige Abiturientin, die 1925 am Humanistischen Gymnasium ihre Reifeprüfung ablegte. Im gleichen Jahr wie Zinsmeister erwarb auch Margareta Vogelgsang die Matura. Ein Foto des Absolvia-Jahrgangs 1925 sollte also zwei Abiturientinnen zeigen. Zweitens sind auf dem Bild insgesamt 44 Personen zu sehen. Sie tragen alle, mit Ausnahme der drei Personen in Vollwichs, des „Präsidums“ aus den drei Jahrgangsbesten, die typische Mütze, die sie als Dillinger Abiturienten kennzeichnet. Im Jahr 1925 legten aber inklusive der beiden jungen Frauen nur 30 Personen am Dillinger Gymnasium die Reifeprüfung ab. Ein Jahrgang mit 44 „Reifeprüflingen“ ist in der Zeit zwischen 1925 und 1940, in der das Foto mutmaßlich der Mode entstanden sein muss, nicht nachweisbar. Zahlenmäßig am nächsten kommen dem Personenkreis auf dem Foto die Abiturjahrgänge 1927 mit 46 Absolventen und 1931 mit 45. Allerdings erhielt 1927 keine Frau ihr Abitur, der Jahrgang bestand ausschließlich aus männlichen Abiturienten. 1931 dagegen gab es mit Kreszenz Hebensperger (geboren 25. Juni 1909) ein Mädchen im Kreis der reifegeprüften Knaben. Die Stärke des Abiturjahrgangs 1931 kommt der Anzahl der dargestellten Personen am nächsten. Für 1931 ist mit Hebensperger auch eine Abiturientin im Jahresbericht nachweisbar, was der Darstellung entspricht. Es ist also mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass auf der Fotographie eher der Absolvia-Jahrgang 1931 mit Kreszenz Hebensperger zu sehen ist als der 1925er mit Maria Zinsmeister. Im Übrigen irrt Baumann auch in seinen Ausführungen zu Maria Zinsmeisters Schullaufbahn. Sie konnte am Gymnasium nicht „zweimal eine Klasse überspringen“, sondern einmal: Von der 5. Klasse im Schuljahr 1921/22 wechselte sie in die 7. Klasse 1922/23.

Hundert Jahre, nachdem sie in Dillingen ihr Reifezeugnis erhalten haben, können Margareta Vogelgsang und Maria Zinsmeister mit diesen Ausführungen endlich quellengesichert als das gewürdigt werden, was sie waren: Pionierinnen des Frauenabiturs, sich in einer Männerwelt glänzend bewährende, mutige junge Frauen, Vorbilder auch für heutige Schülergenerationen oder schlicht und einfach: Dillingens erste Abiturientinnen!

Dr. Stephan Bachter

[1] Schülerbogen Maria Zinsmeister im Schularchiv des Johann-Michael-Sailer-Gymnasiums, S. 2 (1v).

[2] Vgl. Jahresbericht des Humanistischen Gymnasiums Dillingen für das Schuljahr 1919/20. Dillingen 1920. S. 9-10.

[3] Vgl. Layer, Adolf: Zur Geschichte des Dillinger Gymnasiums seit dem Übergang an Bayern (1803-1950). In: o.a. A.: Geschichte der Stadt Dillingen und ihres Gymnasiums 1550-1950. Festschrift zur Feier des vierhundertjährigen Bestehens des Gymnasiums Dillingen a.d.D. Dillingen 1950. S. 89-120, hier S. 108.

[4] Vgl. Mengele, Klemens: Chronik der Ereignisse der Jahre 1919-1923 Dillingen-Donau. Dillingen 1929. S. 69.

[5] Leserbrief, unterzeichnet „Die Abiturienten“. In: Donau Bote 08.08.1890. Vgl. auch Baumann, Karl: Alt-Dillingen. Dillingen 1976. S. 118.

[6] Leserbrief, unterzeichnet „Renz Barbara“. In Donau-Bote 01.08.1890. Vgl. auch Baumann: Alt-Dillingen. S. 118.

[7] Vgl. Böhm, Hans: Vgl. Böhm, Hans: Franz Seraph und Barbara Clara Renz. Ein denk- und merkwürdiges Geschwisterpaar. In Jahrbuch des Historischen Vereins Dillingen an der Donau LXXX (1978). S. 140-177, hier S.155.

[8] Böhm: JHVD 1978. S.155.

[9] Ihre USA-Erfahrungen verarbeitete Barbara Renz auch in einigen Schriften. Vgl. Renz, Barbara: Eine schwäbische Philosophin diesseits und jenseits des Ozeans. Gesammelte Vorträge. Dillingen 1900; Renz, Barbara: Des Indianers Familie, Freund und Feind. (= Völkerleben in Wort und Bild, Band I). Münster 1907.

[10] Böhm in JHVD 1978 spricht von einer Rückkehr nach „fünfjährigem Aufenthalt“, also 1897. Wikipedia (https://de.wikipedia.org/wiki/Barbara_Renz, eingesehen am 19.01.2025) gibt 1898 an.

[11] Vgl. Böhm JHVD 1978. S. 161-168.

[12] Vgl. Angenendt, Arnold: Hundert Jahre „Theologische Revue“. In: Theologische Revue 98 (2002). S. 1-4, hier S. 3.

[13] Vgl. Söhner, Felicitas: Erste Frauen im Stadtrat Dillingen. In: Jahrbuch des Historischen Vereins Dillingen an der Donau 119/120 (2018/2019). S. 301-309, hier S. 305.

[14] Vgl. Söhner, Felicitas: Erste Frauen im Stadtrat Dillingen. In: Jahrbuch des Historischen Vereins Dillingen an der Donau 119/120 (2018/2019). S. 301-309.

[15] Monika Schmittner nennt 1998 nur München, Augsburg, Würzburg, Aschaffenburg, Kaufbeuren, Ludwigshafen, Kaiserslautern, Nürnberg, Landshut, Ulm [?], Bamberg, Regensburg und Deggendorf als bayerische Orte, in denen bereits 1919 Stadträtinnen aktiv waren. Vgl. Specht, Agnete von: Geschichte der Frauen in Bayern. Von der Völkerwanderung bis heute. Katalog zur Landesausstellung 1998. Augsburg 1998. S. 314.

[16] Vgl. Bachter, Stephan; Alexander Rabitsch: Dynamik in Dillingen. Dynamik in Dillingen. Wilhelm Bauers Heimatstadt im späten 18. und im 19. Jahrhundert. Vortrag bei der Jahreshauptversammlung des Historischen Vereins Dillingen am 19. April 1923. (unpubliziert)

[17] Vgl. Mengele, Klemens: Chronik der Ereignisse der Jahre 1919-1923 Dillingen-Donau. Dillingen 1929. S. 21. Die Schülerstatistik im Jahresbericht nennt eine Schülerzahl von 420 am Anfang des Schuljahrs. Vgl. Jahres-Bericht des Humanistischen Gymnasiums Dillingen für das Schuljahr 1919/20. Dillingen 1920. S. 19.

[18] Vgl. Jahres-Bericht 1919/20. S. 6, 10.

[19] Mengele: Chronik. S. 50.

[20] Vgl. Jahres-Bericht des Humanistischen Gymnasiums Dillingen für das Schuljahr 1921/22. Dillingen 1922. S. 5, 6, 9, 10, 13.

[21] Vgl. zu den Altersangaben Jahresbericht des humanistischen Gymnasiums Dillingen a. d. Donau für das Schuljahr 1924/25. Dillingen 1925. S. 17-18.

[22] Zweig, Stefan: Die Welt von gestern. Erinnerungen eines Europäers. Frankfurt am Main. 422016. S. 226.

[23] Vgl. Bericht „Absolvia 1925. Schlußfeier des humanistischen Gymnasiums“. In: Donau-Bote vom 03.04.1925; Bericht „Schlußfeier und Kommers des hum. Gymnasiums“. In: Schwäbische Donauzeitung vom 03.04.1925; Jahres-Bericht 1924/25. S. 31.

[24] Personenstand der Ludwig-Maximilians-Universität München. Sommer-Halbjahr 1925. München 1925. S. 154, 163. [8Digitale Ressource: https://epub.ub.uni-muenchen.de/9695/, eingesehen am 02.02.2025)

[25] Zur Vita von Hans zinsmeister vgl. Görl, Wolfgang: Ein ordnungsgemäßes Lotterleben. SZ online vom 17.05.2010. [Digitale Ressource: https://www.sueddeutsche.de/muenchen/102-jaehriger-muenchner-ein-ordnungsgemaesses-lotterleben-1.472389, eingesehen am 02.02.2025]

[26] Voit, Ludwig; Maria Zinsmeister: Exercitia Latina: Lateinisches Lehr- und Uebungsbuch fuer Oberrealschulen, Vorsemesterkurse und zum Selbstunterricht. 3 Teile. München 1948.

[27] Vgl. Bericht „Wiedersehen der Absolvia 1925“, Donauzeitung vom 22.07.1965. Übernahme des DZ-Berichts unter dem Titel „Absolvia 1925“ in: Dilingana. Mitteilungen der Studienvereinigung. Nummer 27 (Winter 1965). S. 12-13.