Herbert Rösch

Trauerrede beim Begräbnis von Herbert Rösch am 4. Oktober 2021

Liebe Angehörige, liebe Freundinnen und Freunde von Herbert Rösch,

Frau Gerlinde Rösch hat mich gebeten, einige Worte zum Gedenken an ihren Bruder zu sprechen. Ich bin für diese Aufgabe eine etwas ungewöhnliche Wahl, weil sich manche unter uns befinden, die Herbert Rösch ungleich länger und besser gekannt haben als ich – ich denke hier besonders an Walter Schneider. Andererseits gibt es vermutlich nicht viele, die Herbert Rösch mehr zu verdanken haben als seine ehemaligen Schülerinnen und Schüler. Und weil aus diesem Schülerkreis die letzten Jahre ich den engsten Kontakt mit ihm pflegte, nehme ich die ehrenvolle Aufgabe dankbar an. Ich möchte versuchen, Herbert Rösch in Anknüpfung an einige Gesprächsinhalte der letzten Jahre durch vier Wesenszüge zu charakterisieren und ihn uns allen damit noch einmal ein wenig in Erinnerung zu rufen.

Allerdings hat meine Schülerperspektive zur Folge, dass mein Bild von Herbert Rösch als Lehrer subjektiv ein Leben lang der prägende Eindruck geblieben ist. Erst als er mir vor einigen Jahren das Du anbot, wurde uns beiden bewusst, dass unsere Beziehung längst zu Freundschaft geworden war. Tatsächlich aber habe ich lange gebraucht, um hinter der Lehrerrolle einige weitere Charakterzüge Herberts zu erfassen. Der Lehrer soll auch am Anfang meines Rückblicks stehen, selbst wenn die Erinnerung an den Bruder, Verwandten, Kollegen oder rotarischen Freund gewiss anders ausfallen würde.

- Herbert Rösch der intellektuelle Lehrer. Kein Lehrer passt zu allen Schülern. Herbert selbst bevorzugte zwei Schülergruppen, nämlich einerseits die noch ein wenig kindlichen Fünft- und Sechstklässler, andererseits aber die fortgeschrittenen halb Erwachsenen in den Jahrgangsstufen vor dem Abitur. Ich selbst habe ihn erst in meinen beiden letzten Schuljahren kennengelernt, in dieser Zeit aber mit insgesamt acht Wochenstunden höchst intensiv. Vor allem für den Leistungskurs Deutsch, wie alle Leistungskurse als Bindeglied zur Universität konzipiert, war Herbert Rösch ein anspruchsvoller, unfassbar gebildeter, vor allem aber inspirierender und begeisternder Lehrer. Er behandelte in kürzester Zeit eine Fülle von Stoff und vermochte es dennoch, den Blick nicht auf die Literatur zu verengen, sondern uns im Lauf der beiden Jahre auch die sozialen und politischen Hintergründe der behandelten Werke deutlich zu machen, die Grundlagen von Philosophie und Psychologie zu vermitteln, kulturelle Epochen wie die Klassik oder den Impressionismus in ihrer Gesamtheit in den Blick zu nehmen und selbst Aspekte wie die zeitgenössische Architektur mit einzubauen. Für mich waren seine Kurse ein einzigartiges Bildungserlebnis, das zudem perfekt auf das Studium vorbereitete. Dieses Niveau ist dann an der Universität zwar einige Male erreicht, aber nie übertroffen worden.

- Geboren 1929 in Regensburg war Herbert Rösch zweitens in vieler Hinsicht ein echter Bajuware. In unsere über Jahrhunderte klerikal geprägte schwäbische Kleinstadt Dillingen brachte er Züge einer altbayerischen Agilität, Liberalität und Säkularität, die auf Einheimische irritierend wirken konnten. Hinzu trat, bedingt durch die prägenden Jahre seine Mutter in den Niederlanden und durch enge Verwandte in England, ein vor Ort ebenfalls ungewohnter Einschlag von Weltläufigkeit. Nicht zuletzt war sein Temperament auch durch eine urbayerische Lebensfreude geprägt, allerdings die etwas weniger auftrumpfende Lebensfreude des Niederbayern, die man zudem hinter seinem ausgeprägten Intellekt erst einmal hervorlocken musste. Seine Schwester hat zutreffend bemerkt, dass man mit Herbert oft am meisten Spaß haben konnte, wenn er bereits ein ganz klein wenig getrunken hatte.

Auch in seinen Wertungen blieb Herbert Rösch ein Süddeutscher mit tiefbayerischen Charakterzügen und Überzeugungen, die er freilich meist – auch das ist nicht unbayerisch – hinter harscher Kritik an der Politik des Freistaats zu verbergen pflegte. So blieb etwa für den Historiker Rösch die Verleihung der Kurfürstenwürde an die Markgrafen von Brandenburg 1415, der Auftakt für den Aufstieg Preußens in Deutschland, bei aller Bewunderung für die preußische Aufklärung am Ende ein politischer Verkehrsunfall, der fatale Weichen für unsere nationalen Irrwege des 19. und 20. Jahrhunderts stellte. Dass hingegen der Märchenkönig Ludwig II wegen seiner Verschwendungssucht von seinen eigenen Beamten abgesetzt wurde, zitierte Herbert gerne als Beispiel für die Volksnähe des bayerischen Verwaltungsstaates.

- Sein bayerischer Grundzug ist nicht das, was man in der Schule mit ihm verbunden hätte. Als ich mich im Frühjahr 1984 für die beiden Kurse bei Herbert Rösch entschied, eilte ihm der Ruf voraus, fachlich elitär, politisch hingegen relativ links zu stehen, was immer das in Dillingen bedeuten mag. Beide Eindrücke haben sich für mich in meiner Schulzeit bestätigt, beide habe ich danach aber relativiert.

Wenn ich Herbert Rösch heute weltanschaulich charakterisieren sollte, dann war er vor allem ein Moralist. Die Grundlage für seinen Moralismus wiederum, also für die Betonung der Notwendigkeit von sittlichen und gesellschaftlichen Normen und Werten, beruht für mich auf den Erfahrungen Herberts Kindheit im Dritten Reich. Da sein Vater bei der Bahn arbeitete, verbrachte er diese Kindheit neben Bahnhöfen und Bahnanlagen. Von dort aus durfte er den in Sonderzügen vorbeifahrenden Diktatoren Hitler und Mussolini zujubeln, von dort aus beobachtete er aber auch vergitterte Eisenbahnzüge, die – wie ihm erst nach Kriegsende klar wurde – die Opfer des Dritten Reiches in die Vernichtungslager transportierten. Der Zugriff des Nationalsozialismus beschränkte sich aber natürlich nicht auf vorbeifahrende Züge. Dem Zwang der allgemeinen Hitlerjugend entging Herbert wie viele ähnlich Gesinnte durch Beitritt zur Segelflug-Gruppe der HJ, der sogenannten Fliegerjugend. Deren einziger Zweck bestand aber darin, den Traum vom Fliegen zu instrumentalisieren, um eigenständig denkende Jugendliche frühzeitig zu eigenständig agierenden Kampfpiloten zu schulen. Bei Kriegsende wurde Herbert zumindest noch in eine Uniform gesteckt und dem Volkssturm zugeteilt. Dort wies ihn ein wohlgesinnter mutiger Unteroffizier glücklicherweise mit den Worten zurück: „Jetzt schicken Sie uns schon die Kinder. Ihr geht jetzt sofort heim zu eurer Mama und versteckt Euch im Keller!“

In dem Maße, in dem es ein gut 15-jähriger vermochte, und ohne dass ihm etwas vorzuwerfen war, war also auch Herbert Rösch in das Dritte Reich verstrickt. Als dann nach Kriegsende die unsäglichen deutschen Verbrechen zutage traten, wurde es für ihn zur ethischen Grundüberzeugung, dass es prinzipiell unzulässig sei, über die zwölf Jahre des tausendjährigen Reiches hinwegzusehen und nahtlos an die Zeit vor 1933 anzuknüpfen. Dieser strenge moralische Standpunkt wirkte in einer Gesellschaft, die den Nationalsozialismus mehrheitlich verdrängen wollte, als irritierender Störfaktor. Auch als Wissenschaftler konnte sich Herbert Rösch nicht damit abfinden, das Dritte Reich zu einer bloßen Fußnote der Literaturgeschichte zu verharmlosen. Das gab seiner Literaturgeschichte einen rigorosen, auf den ersten Eindruck eben linken Zug.

In den letzten Jahren sinnierte Herbert immer wieder über den 1920 geborenen Rumänen Paul Celan, einen brillanten, aber schwer zugänglichen Lyriker, Verfasser der berühmten Todesfuge. Celans Muttersprache war Deutsch, seine Eltern wurden im KZ ermordet, und er selbst überlebte die Schoah nur knapp. Das Deutsche blieb für Celan am Ende die einzige verbliebene Heimat. Zugleich aber forderte er, dass diese Sprache nach dem Dritten Reich nicht mehr dieselbe sein dürfe wie zuvor. Das war ein Gedanke, der Herbert bis zum Schluss in den Bann zog. Seine eigene tiefe Liebe zur deutschen Sprache ging stets auch mit einem Beigeschmack von Gewissensnot einher, ob es nach Auschwitz überhaupt noch zulässig sei, sich an der Schönheit eines Goethetextes vorbehaltlos zu erfreuen. Dieser skrupulöse Moralismus war letztlich überhaupt nicht politisch, sondern beruhte auf der Erfahrung von Schuld und Scham, wie sie viele Überlebende des Dritten Reiches teilten und Herbert bis zum Schluss begleitete.

- Ich komme zu meinem letzten, dem schwierigsten Charakterzug und damit zur Gretchenfrage: Wie hielt es Herbert Rösch mit der Religion? Ist es richtig, dass wir Ihn heute christlich bestatten? Seine Schwester und ich haben ihm diese Frage kurz vor seinem Tod gestellt. Die Reaktion wirkte leicht abwehrend, aber letztlich eher ausweichend. Diese Ambivalenz ist vielleicht kennzeichnend für seine gesamte Einstellung zu seiner katholischen Konfession. Herbert Rösch blieb zwar bis zuletzt in der Kirche. War er aber ein überzeugter Christ? Sicherlich nicht. Aber umgekehrt: War Herbert Rösch ein überzeugter Atheist? Auch diese Frage möchte ich verneinen.

Auf der letzten Geburtstagsfeier des Ehepaars Rösch zitierte Herbert eine antike Erzählung aus den Metamorphosen Ovids über das Ehepaar Philemon und Baucis, die als einzige Bewohner ihres Dorfes zwei Fremde in ihrer ärmlichen Hütte aufnehmen und mit allem bewirten, was sie haben. Die Fremden sind aber in Wirklichkeit die Götter Jupiter und Merkur, die dem alten Paar zum Dank einen Wunsch gewähren. Philemon und Baucis bitten lediglich, gleichzeitig miteinander zu sterben. Ihr Wunsch wird dadurch übererfüllt, dass sie am Ende, während sie noch miteinander plaudern, in eine Eiche und eine Linde verwandelt werden. Diese anmutige Geschichte, so Herbert, stehe für seinen tiefen Wunsch, auf irgendeine Weise dauerhaft mit seiner geliebten Frau Anneliese verbunden zu bleiben. Das ist natürlich kein christliches Bild, aber doch auch verblüffend nah an der Emmauserzählung und ein Beleg dafür, dass die Hoffnung auf etwas nach dem Tod in Herbert lebendig war.

Meine These, dass Herbert das christliche Denken bis zum Ende nicht fremd war, mag einige überraschen. Denn Herbert Rösch selbst hatte das Gefühl, in Dillingen geradezu als Kirchengegner wahrgenommen zu werden. Der Grund war die Tatsache, dass er auch das Fach Ethik unterrichtete, das in Bayern von allen Lehrern erteilt werden kann, „sofern sie sich nur dafür interessieren“. Herbert hat sich dafür interessiert und dieses Fach mit solchem Erfolg unterrichtet, dass sich manche Heranwachsende – darunter auch ich – vor allem wegen der Unterrichtsqualität dafür entschieden, Ethik statt katholischer Religionslehre zu belegen. Meiner religiösen Erziehung mag das natürlich abträglich gewesen sein. Aber kann man einem Lehrer vorwerfen, dass er zu guten Unterricht gibt? Herbert Rösch ist dieser Vorwurf gemacht worden, und er hat dafür mit einer gewissen Vereinzelung bezahlt. 1964 gab das Kultusministerium dem vormaligen Jesuitengymnasium den Namen „Johann-Michael-Sailer-Gymnasium“. Als sich 1982 der 150 Todestag Sailers jährte, sollte Rösch den Festvortrag halten und entwarf ein luzides, später mehrfach abgedrucktes Portrait Sailers. Am Abend davor jedoch verfügte der streng katholische leitende Beamte des Kultusministeriums, dass dieser Vortrag vom Schuldirektor persönlich vorzutragen sei. Offenbar wollte man einem Rösch nicht die Deutungshoheit über den Namenspatron des Gymnasiums überlassen.

Herbert hat dieser brüskierende Vorgang besonders gekränkt, weil er sich Johann-Michael-Sailer so nahe fühlte. Das Zitat Sailers, mit dem sein Portrait öffnet – „Bene facere et male audire hoc ist verum regium. Recht zu tun und sich dafür lästern zu lassen, das ist wahrhaft königlich.“ – passt nicht nur auf Sailer, sondern auch auf den erwähnten Umgang mit Rösch bei Sailers 150 Todestag. Rösch hat über diesen großen Theologen immer wieder referiert und ihm noch seinen letzten Vortrag vor seinem heimischen Rotary Club im März 2021 gewidmet. Seine wohl letzte Bucherwerbung war Sailers Spruchsammlung „Die Weisheit auf der Gasse“. Im Grunde seines Herzens, hat Herbert hat diesen Sailer vielleicht sogar heimlich geliebt und in ihm jene Kirche gesehen, die ihm innerlich ein Stück geistige Heimat blieb.

Der 1751 geborene Johann-Michael-Sailer, zuletzt Bischof von Herberts Geburtsstadt Regensburg, wurde von den Gläubigen schon zu Lebzeiten herzlich verehrt und genießt heute auch in der Amtskirche höchstes Ansehen. Letzteres war nicht immer so. Der Oberbayer Sailer musste gerade in Dillingen Erfahrungen machen, deren Stil Herbert Rösch vertraut war. Trotz seiner nicht zu leugnenden theologischen Strahlkraft war Sailer vielen kirchlichen Funktionsträgern suspekt, vor allem wegen seiner freundschaftlichen Kontakte zu Evangelischen, darunter zu seinem Freund Goethe. Nach zehn Jahren als Professor für Theologie an der Universität Dillingen wurde Sailer 1794 als angeblicher Illuminat in entwürdigender Weise seines Amtes enthoben. Die späte Erhebung zum Bischof von Regensburg zwei Jahre vor seinem Tod erfolgte nur auf Druck des bayerischen Königs und auch erst, nachdem ihm zuvor der preußische Staat unter höchsten Wertbekundungen das Amt des Erzbischof von Köln angetragen hatte. Selbst die Benennung des Gymnasiums nach Sailer war in Dillingen nur zweite Wahl, nachdem der Wunsch nach einem „Kardinal von Waldburg-Gymnasium“ in München zurückgewiesen wurde.

Dass ihm dieser unorthodoxe, altbayrisch tolerante, vernunftorientierte und ganz den Menschen zugewandte Katholik – gerade auch in seinen Niederlagen – ein Seelenverwandter war, wird in vielen Publikationen Röschs greifbar. Zwar fehlte Herbert der unumstößliche naive Kinderglaube des Schustersohnes Sailer – den hatte ihm das Dritte Reich ausgetrieben. Aber alles andere – Sailers Intellekt, Sprachgewandtheit und Bildung, die Forderung nach Vernunft und humanistischer Ethik als Grundpfeiler christlichen Denkens, seine Neugier auf die Welt und auf die Menschen, die Betonung von Innerlichkeit, Duldsamkeit und pastoraler Seelsorge anstellte dogmatischer Prinzipien –, all dies sah Herbert Rösch als maßstabsetzend an. Und er bewunderte nicht zuletzt den tiefen Glauben Sailers mit einer Aufrichtigkeit, die nahelegt, dass auch ihm selbst diese Welt nicht völlig unvertraut war. Am Schluss jener Sailer-Studie aus dem Jahr 1982 zitiert Herbert Rösch eine Passage aus Sailers Tagebuch mit solcher Zustimmung, dass auch ich sie an das Ende meiner Eulogie stellen will:

„Nichts wollte ich, als das Salz unserer Religion allwirksam machen, nichts wollt ich, als das bloß äußere, tote Christentum, das aus Unwissenheit und Gebrechlichkeit herrschte, in ein inneres, lebendiges Tat und Kraft ausströmendes zu verwandeln.“

Prof. Dr. Wolfgang Durner, Bonn/Schretzheim

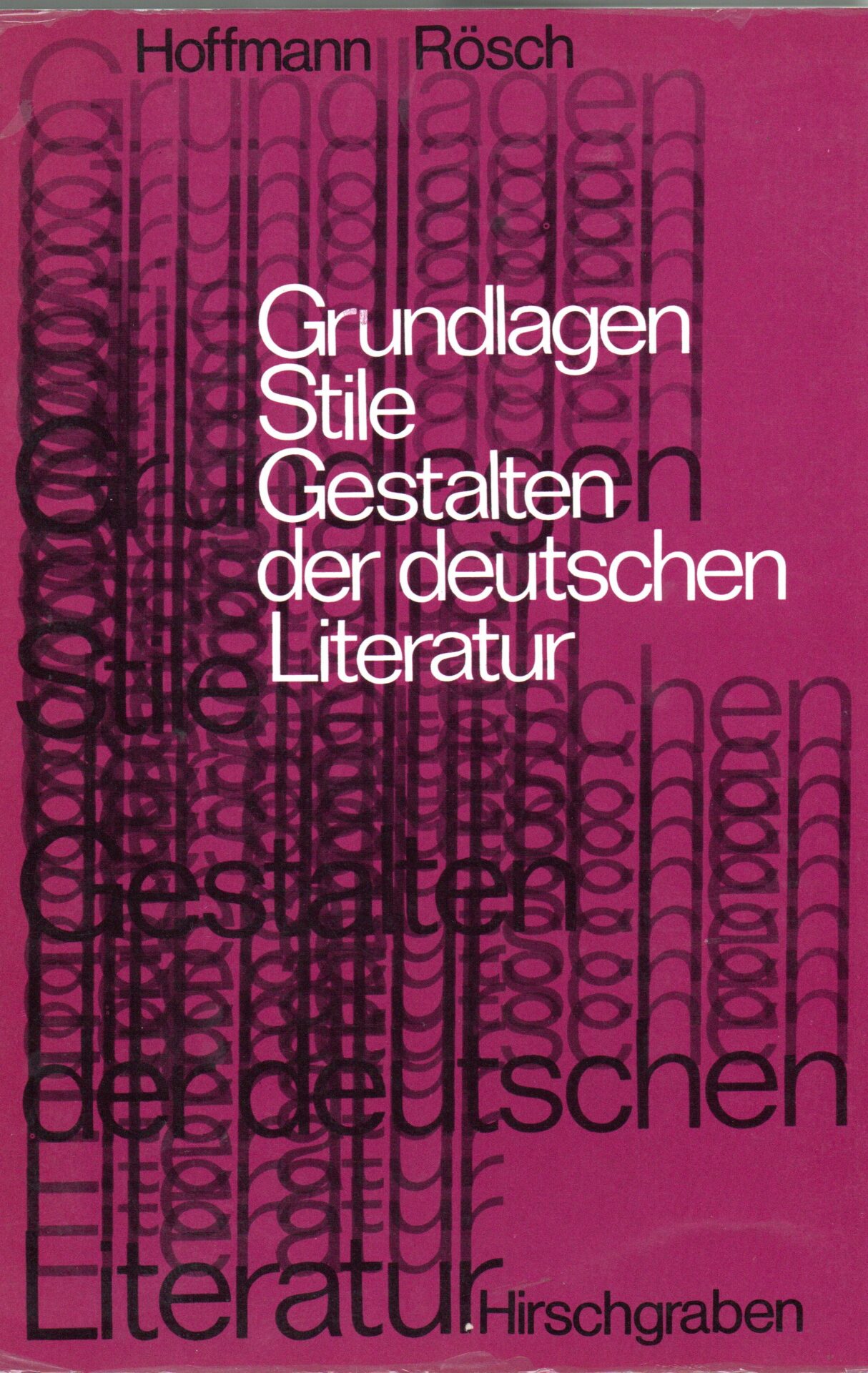

[…] Ich hatte in den sechziger Jahren zusammen mit meinem Kollegen Friedrich H. eine Literaturgeschichte verfasst, die sich gegen den reaktionären Kurs des bayerischen Literaturunterrichts wandte und gleichsam in emanzipatorischer Hinsicht einen neuen Weg beschritt. […]

Herbert Rösch in einem Brief an Johannes Hobmayer vom 7. August 2012