Das Gymnasium Dillingen in der Zeit des Nationalsozialismus

Das Gymnasium Dillingen in der Zeit des Nationalsozialismus

Seit dem 30. November 1942 hatte das 1938 zwangsweise in eine achtklassige Oberschule umgewandelte Humanistische Gymnasium Dillingen eine neue Adresse. Es lag nun an der „Mussolini-Strasse“. Die Ratsherren der Stadt Dillingen hatten beschlossen, den Duce, den faschistischen Diktator Italiens Benito Mussolini (1883-1945), zu ehren, indem sie eine Straße nach ihm benannten.[1] Sie hatten sich dafür jenen Teil der Königsstraße ausgesucht, der 1942 immer noch so hieß. Den Hauptausschnitt zwischen Mitteltorturm und dem damaligen Priesterseminar auf der Straßennordseite bzw. der Casuisten-Bäckerei der Familie Rager im Süden hatte man schon 1934 in Adolf-Hitler-Strasse umbenannt.[2] Auf den ältesten Stadtplänen von Dillingen aus den Jahren 1824 und 1867 hatte die Strecke der „Mussolini-Strasse“ noch „Jesuitengasse“[3] geheißen, heute kennen wir sie als „Kardinal-von-Waldburg-Straße“. Im „Adreßbuch für die Stadt und den Kreis Dillingen a. d. Donau“ aus dem Jahr

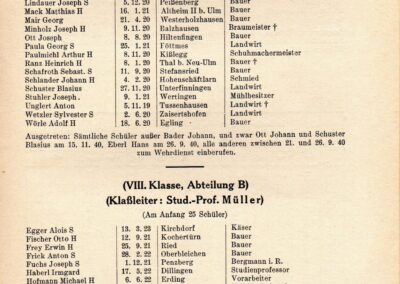

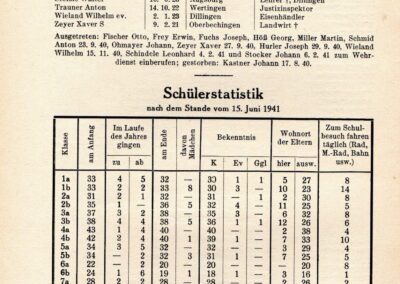

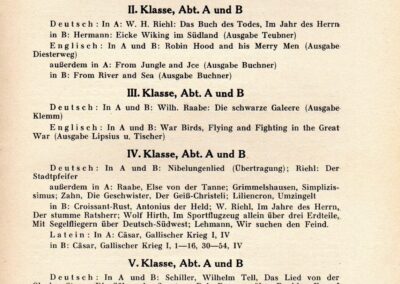

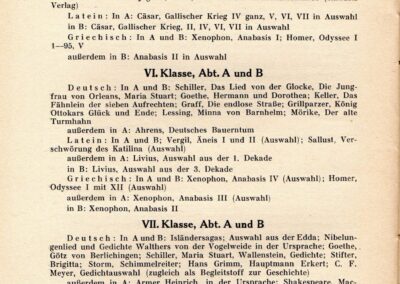

Damit ist die äußere Lage unserer Lehranstalt geklärt, doch wie stand es um ihre innere Befindlichkeit? Die bisherigen Festschriften zum vierhundertjährigen sowie zum vierhundertfünfzigjährigen Schuljubiläum thematisieren die Nazizeit nur kurz. 1950, als das Ende der Diktatur gerade einmal fünf Jahre zurücklag, schrieb Adolf Layer von einem „wichtigen Einschnitt“ in der Schulgeschichte, den „die zwölf Jahre des Dritten Reichs“ darstellten. Doch Layer wendet sich dagegen, die „tatsächliche Bedeutung dieses Zeitabschnitts zu überschätzen“.[4] Vieles sei im Schulleben nach der Machtergreifung noch jahrelang in den herkömmlichen Bahnen der Zeit vor 1933 verlaufen. Layer nennt aber mehrere Punkte, die markierten, dass das totalitäre System auch das Dillinger Gymnasium durchdrang. Neue, von den Nationalsozialisten eingeführte „nationale Feiertage und Feste“ wurden von der Schulgemeinschaft mitbegangen. Die Stadtschüler schlossen sich den nationalsozialistischen Jugendorganisationen an. Nach 1939 mussten das auch die Seminaristen tun, die bis dahin der Hitlerjugend fernbleiben durften. Der wichtigste Einschnitt erfolgte 1938, als das neunjährige Gymnasium in eine achtklassige Oberschule umgewandelt wurde. Der neue Lehrplan galt zunächst nur für die erste Klasse, während „die übrigen Klassen nach den bis dahin gültigen Lehrplänen hinausgeführt wurden.“[5] Der Zweite Weltkrieg beeinträchtigte den Schulbetrieb immer stärker. 1943 waren alle Abiturienten mit einer Ausnahme zum Kriegsdienst eingezogen. Schüler ab der 5. (heute: 9.) Klasse wurden als Flakhelfer, beim Arbeitsdienst oder in der Wehrmacht verwendet.[6] Im April 1945 wurde der Schulbetrieb eingestellt und erst zu Jahresbeginn 1946 wieder aufgenommen.[7]

Hermann Muzell bietet in der Festschrift des Jahres 2000 keine Ausführungen zur Geschichte des Gymnasiums in der Zeit von 1933 bis 1945, die über die Darstellung Layers hinausgehen. Auch Muzell betont den Einschnitt des Jahres 1938, als das Gymnasium in eine Oberschule umgewandelt wurde, mit neuen Lehrplänen, „die der NS-Ideologie entsprachen“.[8]

Will man einen vertieften Einblick in das Schulgeschehen während der nationalsozialistischen Diktatur gewinnen, so bieten sich zwei Zugänge an: zum einen liegen Erinnerungen von ehemaligen Schülern vor, die die NS-Zeit an ihrer Schule schildern. Zum anderen lassen sich aus gedruckten Archivalien und Realien Ereignisse und Mentalitäten rekonstruieren, die unsere Erkenntnisse vertiefen.

Unter dem Titel „Kindheit in Dillingen. Jugend im Dritten Reich“ legte der Altphilologe Otto Schönberger (geb. 1926, Abitur 1944) seine Erinnerungen an die Jahre von 1926 bis 1945 vor.[9] Sein Vater Johann Karl Schönberger war als Studienprofessor für Alte Sprachen am Dillinger Gymnasium tätig. Otto Schönberger trat 1936 in das Gymnasium und auch ins „Deutsche Jungvolk “ein, also in die Gruppierung der Hitlerjugend für die 10- bis 14-jährigen Knaben. 1936 war der Nazismus bereits drei Jahre an der Macht. Auch Dillingen war da schon längst von nationalsozialistischen Gruppierungen, Partei-Organisationen sowie von nationalsozialistischer Feier- und Erinnerungskultur durchdrungen, auch wenn die NSDAP bei Wahlen hier nie zur stärksten Partei wurde, sie nie eine relative Mehrheit erzielte und der festverwurzelte Katholizismus gewisse Rückzugs- und Resilienzmöglichkeiten bot. Bei den Veranstaltungen des Gymnasiums waren nationalsozialistische Symbole und Rituale, Deklamationen und Manifestationen aber unvermeidlich. Manche Schüler der obersten Klassen trugen gelegentlich im Unterricht ihre SS-Uniformen.[10]

Zu Beginn des Schuljahres fand auf der Königstraße eine Art Appell statt Da wurde die Straße gesperrt, wir traten an, und Herr Schröttle[11]ließ alles stillstehen, um dem Rektor[12] Meldung zu machen. Dabei hoben beide die Hand zum Deutschen Gruß […] Dann hielt der Rex seine Rede, die mit dem Gruß „an unseren Führer“, der Flaggenhissung und dem obligaten dreifachen „Sieg Heil“ endete. Dann kamen noch Deutschland- und Horst-Wessellied.[13]

Die (tatsächlich 1938 erfolgte) Umwandlung der Schule kommentiert Schönberger rückblickend: „Etwa von 1940 an wurde unser Gymnasium „Oberschule im Aufbau“ und „Gymnasium im Abbau“. Man schaltete mit rüder Brutalität über Nacht das ganze Bildungswesen gleich.“[14]

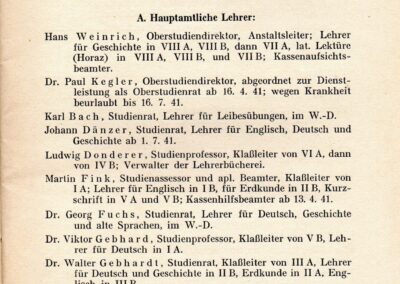

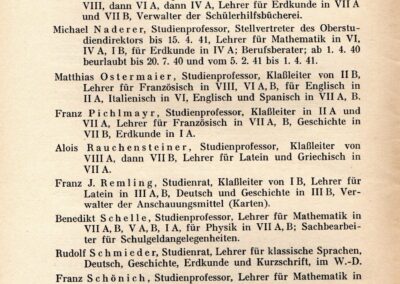

„Dem Rektor Hans Weinrich, Altphilologe und Historiker, fiel es zu, die Oberschule aufzubauen und dafür „die Schulart, für die er studiert hatte“ abzuschaffen.“[15]

Sport nahm im neuen Lehrplan der Oberschule einen wesentlich prominenteren Platz ein als bisher am Gymnasium. Jetzt orientierte man sich an dem Ideal, das Adolf Hitler in einer Rede an die Hitlerjugend bei Reichsparteitag in Nürnberg am 14. September 1935 formuliert hatte: „In unseren Augen muss der deutsche Junge der Zukunft schlank und rank sein, flink wie Windhunde, zäh wie Leder und hart wie Kruppstahl.“[16] Schönberger dazu: „Sportleistungen standen im Schulzeugnis obenan. […] Die Schule veranstaltete jedes Jahr den Reichssportwettkampf, den sie gemeinsam mit Hitlerjugend und Jungvolk durchführte, und zwar auf dem Schulsportplatz, wo heute der Neubau des Sailer-Gymnasiums steht.“[17] I

In diesem Zusammenhang konstatiert Schönberger auch, dass die beiden Turnlehrer, Karl Bach und Klemens Schröttle, der NSDAP nahe standen. Letzterer sei geradezu für die Schule der Vertreter der Partei gewesen.[18] An anderer Stelle erwähnt Schönberger, dass Turnlehrer Schröttle „auch Ortsgruppenleiter“ der NSDAP war.[19]

Ab Oktober 1942 erlebte Schönberger, dass ältere Schüler seiner damaligen 6. (heute 10.) Klasse freiwillig zur Wehrmacht gingen oder dafür eingezogen wurden. Die verbliebenen Klassenkameraden mussten sich von ihnen verabschieden, teils für immer. August 1943 wurde der 17-jährige Otto Schönberger selbst eingezogen und in Augsburg zum Flakhelfer ausgebildet.[20] Anfangs Februar legte Schönberger ein eher behelfsmäßiges Abitur in Dillingen ab. Auch sein Abiturjahrgang veröffentlichte, ganz der jahrzehntelangen Tradition entsprechend, anlässlich des Reifezeugnisses eine Absolviakarte. Schönberger beschreibt die Karte, von der kein Exemplar mehr belegbar ist:

„… auf deren Vorderseite stand ‚Und setzet ihr nicht das Leben ein, nie wird euch das Leben gewonnen sein. Schiller‘. Ich weiß nicht, wer auf den heroischen Spruch kam, aber er paßte in die Zeit und war als Zitat ein Erzeugnis des Zeitgeistes. Auch stand noch da: ‚Absolvia 1944. Dillingen/Donau‘. Auf der Rückseite gab es unsere Unterschriften im Facsimile, eine reife Leistung deutscher Druckerkunst. Unterzeichnet hatten unsere drei Mädchen und wir drei Schüler, die noch nicht achtzehn Jahre alt waren. Die anderen standen längst beim Militär.“[21]

Nach dem Abitur kümmerte sich Schönberger einige Wochen um eine Kinderlandverschickung im Allgäu, bevor er im April 1944 zur Luftwaffe einrücken musste, nach Belgien versetzt und dort zweimal verwundet wurde. 1946 konnte er sein Studium an der Universität Würzburg aufnehmen.

Damit gehört Schönberger zu denen die den mörderischen Krieg überlebt haben. Fritz Rein (LEBENSDATEN FEHLEN, Abitur 1940) stellt in seinen Erinnerungen fest, dass die Abiturjahrgänge 1936, -37, -38 und -39 bei Jahrgangstreffen feststellen mussten, dass sie „bis zu 45% ihrer Mitschüler im Krieg verloren hatten“.[22] Rein, zunächst Schüler und Seminarist, später Lehrer und Mitglied der Schulleitung am Dillinger Gymnasium, erinnert sich wie Schönberger daran, dass der Sportunterricht nach der Machtergreifung eine „überragende“ Bedeutung bekam. Im Sportunterricht sollte Kampf, Ausdauer und Härte trainiert werden. Es war ein Missbrauch sportlicher Aktivitäten, um einen neuen, aggressiven Menschentypus im Sinne der nationalsozialistischen Ideologie zu formen und ihn für einen Einsatz im längst geplanten Krieg vorzubereiten. Zum Sportprogramm gehörte auch der „Keulenwurf“, der mit handgranatenartigen Holzattrappen durchgeführt wurde.[23]

Am Dillinger Gymnasium engagierten sich besonders die beiden Turnlehrer Schröttle und Bach für den Nationalsozialismus. Rein findet bemerkenswert deutliche Worte für das Treiben der beiden überzeugten Nationalsozialisten:

Den beiden Turnlehrern hätte man buchstäblich Ämterhäufung im Dienst der Partei vorwerfen können […]. Jedenfalls war der Turnlehrer S. ‚außerhalb der eigentlichen Berufstätigkeit‘ komm.[isarischer] Ortsgruppenleiter, Kreisschulungsreferent, Kreisredner, Ortsgruppenschulungsleiter, Oberscharführer der SA und Kreishauptstellenleiter. […] Oder der Turnlehrer B.; der Ortsgruppenpropagandaleiter, Ortsgruppenpressewart, Kreisredner der NSDAP und Kreissachbearbeiter für körperliche Erziehung im NSLB [Nationalsozialistischer Lehrerbund] war. […] Zumindest bei der Ämterfülle der beiden Turnlehrer konnte man sich die Frage stellen, woher sie noch die Zeit nahmen, Schüler zu unterrichten. Dabei nahm Turnlehrer B. seine Aufgabe als Propagandaleiter und Pressewart sehr, sehr ernst. […] Im Oktober 1934 empfahl er in einem Leserbrief, man solle einem Schülervater, der anderer Ansicht war als er, das Essen in einem Schweinetrog reichen, wobei er noch die Befürchtung aussprach, diese Vierfüßler könnten gegen die Gleichstellung mit diesem Schülervater Protest erheben. Im gleichen Brief sprach er diesem Schülervater die Fähigkeit zu, mit dem seiner Hose entströmenden Geruch hätte er jede nationalsozialistische Versammlung der Kampfzeit sprengen können.[24]

Mit den beiden Turnlehrern sind die beiden am meisten vom Nationalsozialismus fanatisierten Lehrer des Dillinger Gymnasiums benannt. Zu ihnen gesellte sich in der Zeit von April 1933 bis April 1937 noch der Studienassessor Dr. Fritz Hofmiller. Auch er bekleidete eine Menge Ämter in NS-Organisationen, als Kreishauptstellenleiter für Buchwesen und Schrifttum; Kreisredner, „Zellenleiter“ der NSDAP und Kreisfachschaftsredner des NSLB. Rein stellt zu diesem NS-nahen Pädagogen fest, dass Schüler in seinen Klassen zu einem signifikant überdurchschnittlichen Prozentsatz regimebezogene und regimekonforme Nazi-Themen bearbeiten mussten.[25] Dr. Walter Gebhardt engagierte sich am Gymnasium als „Schulgemeinschaftsleiter“ des BDM (Bund Deutscher Mädel).[26] Als Leutnant wollte er in den letzten Kriegstagen im April 1945 den Vormarsch der Amerikaner auf Dillingen aufhalten. Das Unternehmen scheiterte Gottseidank kläglich: statt befehlsgemäß den „Brückenkopf“ Dillingen „bis zum letzten Mann“ zu verteidigen, warf Gebhardts Trupp die Waffen fort und ergab sich.[27] Die 12th Armored Division konnte am 22. April 1945 Dillingen vom Nationalsozialismus befreien und die hiesige Brücke als einzig intakten, panzertragenden Donauübergang zwischen Ulm und Passau einnehmen. Dadurch beschleunigte sich der Vorstoß nach Süddeutschland und damit auch die Befreiung der KZ-Außenlager bei Landsberg. Die Häftlinge dort verdankten ihr Überleben in den letzten Kriegstagen und ihre Rettung vor dem Hungertod auch dem Coup der 12th Armored Division in Dillingen. Dr. Gebhardt blieb nach dem Krieg bis in die 1970er Jahre Gymnasialprofessor in Dillingen und war zeitweise 2. Bürgermeister der Stadt. Mit dem seit 1939 wirkenden Anstaltsleiter Oberstudiendirektor Hans Weinrich ist ein weiterer Vertreter des Dillinger Gymnasiums benannt, der bei seinen Auftritten und Ansprachen eine innere Übereinstimmung mit der herrschenden Ideologie herausstellte. Rein zitiert das Schreiben eines nach den USA ausgewanderten Dillinger Abiturienten, der sich an widerliche antisemitische Ausbrüche Weinrichs bei Schulveranstaltungen erinnerte. Weinrich, so Reins Fazit, stand unbestritten mit beiden Füßen auf dem Boden des Dritten Reichs.[28] Gleichzeitig tolerierte er unter seinen Lehrern auch jene, die der nazistischen Ideologie fern oder sogar feindlich gegenüberstanden. Unter der damaligen Lehrerschaft sei von jenen, die ihre Ideale und ihre Karriere nicht an den braunen Machthabern orientierten, Studienprofessor Hans Müller (1879-1967, Spitzname: „Mulo“) erwähnt.[29] Der in Scheinfeld gebürtige Mittelfranke Müller war ab 1928 Landtagsabgeordneter der BVP [Bayerische Volkspartei] für den unterfränkischen Wahlkreis Würzburg-Ochsenfurt. Im Frühjahr 1933 wählte ihn die BVP-Fraktion zu ihrem Vorsitzenden. Nur wenig später wurde die BVP von den nazistischen Machthabern liquidiert. Müller wurde von seiner politischen Basis in Würzburg entfernt und nach Dillingen gewissermaßen strafversetzt. Fritz Rein erinnert sich an Hans Müller als Lehrer, der seiner kritischen Einstellung gegenüber dem Nationalsozialismus mit feinen Anspielungen und deutlichen Ansagen Ausdruck verlieh. Müller wurde beobachtet, auch von höherer Stelle. So mußte er sich für das Aufsatzthema „Die Verdienste des Benediktinerordens um die Besiedlung Bayerns“ rechtfertigen, weil es nicht in das totalitär-antikatholische Weltbild der Nazimachthaber passte.[30] Nach dem Attentat auf Hitler vom 20. Juli 1944 wurde von der Gestapo sogar die Verhaftung Müllers und seine Verbringung nach Dachau gefordert.[31]

Wie das Beispiel von Hans Müller beweist, gab es während der NS-Zeit auch am Dillinger Gymnasium Impulse von regimekritischen Lehrern, die zumindest ansatzweise ihre abweichende Meinung verrieten. Die dem katholischen Menschenbild verpflichtete Erziehung in den kirchlichen Seminaren tat ein übriges, um die Schüler

gegen den totalitären Zeitgeist zu imprägnieren.[32] Diesen einzelnen Impulsen und Statements stand aber die Dominanz der nazistischen, von linientreuen Lehrern unterstützten Propaganda gegenüber. Von dieser Meinungslenkung war die ganze Schulfamilie erfasst. Nicht die Freiheit des Einzelnen, nicht die Entfaltung des Individuums, nicht das humanistische Menschenbild zählte, sondern die totalitäre, Gehorsam und Unterwerfung fordernde NS-Gemeinschaft mit ihrem Führer-Kult und ihren Hassprojektionen auf Juden, Liberale und Demokraten. „Anstaltsleiter“ Hans Weinrich konnte im Jahresbericht 1940/41 verkünden: „95 Prozent der Schüler(innen) gehören jetzt der HJ [Hitlerjugend] bzw. dem BDM [Bund Deutscher Mädel] an.“[33] In das gesamte Schuljahr waren Propagandaveranstaltungen eingebaut, an der „Alle“ teilnehmen mussten bzw. bei denen Abordnungen der Schulgemeinschaft präsent waren. Im Jahresbericht für das Schuljahr 1937/38 wird auf die Teilnahme einer größeren Zahl von Lehrern und Schülern am Nürnberger Reichsparteitag hingewiesen. Das sei möglich gewesen, weil der Termin der Propagandaveranstaltung in die Sommerferien fiel.[34] Im Verlauf des Schuljahres 1937/38 zelebrierten Lehrer und Schüler gemeinsam u.a. den Geburtstag „des Führers und Reichskanzlers“ am 20. April, den Tag des Deutschen Volkstums am 18. September oder die „Fünfjahresfeier“ der nationalsozialistischen Machtübernahme am 29. Januar 1938.[35]

Der Jahresbericht des letzten Vorkriegsschuljahrs 1938/39, zugleich auch das erste Jahr der Oberschule, berichtet darüber, dass das Schuljahr am 26. April mit Gottesdiensten „der beiden Bekenntnisse“ und anschliessender Flaggenhissung und -ehrung feierlich begann. Im weiteren Fortgang des Schuljahres beging die Schulfamilie gemeinsam den Tag des deutschen Volkstums und der Deutschen Schule (20.09.1938), die Deutsche Buchwoche (30.10.-06.11.1938), den Tag der Deutschen Hausmusik (15.12.1938), den Tag der Machtübernahme (30.01.1939) und den Heldengedenktag (12.03.1939). Zum „Bachtalfest“ für den aus Bachhagel stammenden Ulrich Graf, Hitlerleibwächter und NSDAP-Gefolgsmann der ersten Stunde, entsandte die Schule eine Abordnung, bestehend aus dem Schulleiter Hans Ender und vier Lehrern. Beim Nürnberger Parteitag marschierten zwei Lehrer und mehrere Schüler mit. Der Radioapparat der Schule, für den als Schulfunkwart Franz Schönich zuständig war, „wurde, wo immer es ging, eingesetzt.“[36]

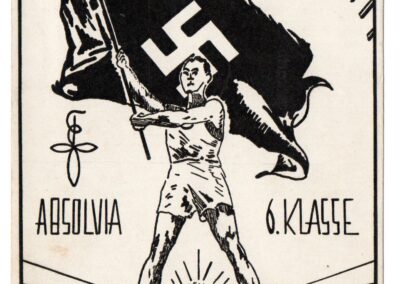

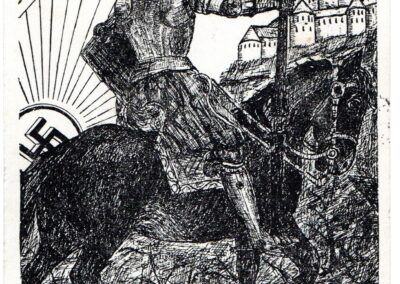

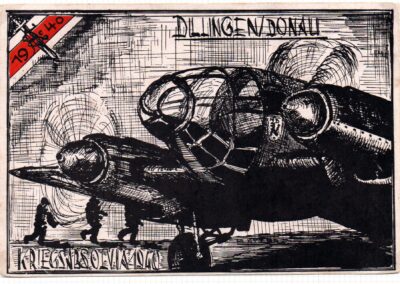

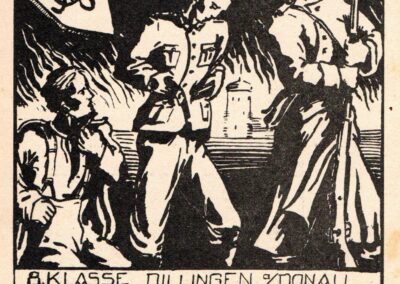

Eine besondere Quelle, um den Mentalitäten auf die Spur zu kommen, die während der Nazizeit am Gymnasium anzutreffen waren, sind die Absolvia-Karten, also die anläßlich eines Schulabschlusses gedruckten Postkarten. Dabei sind die mit einem grün-weißen Band verzierten Karten dem „kleinen Abitur“ nach der 6. (heute 10.) Klasse gewidmet, also der Mittleren Reife. Sie markieren einen Zwischenschritt auf dem Weg zum Abitur.[37] Diesem waren Karten mit rot-weißem Band vorbehalten. Die Dillinger Absolvia-Karten sind, wie alle Artefakte, immer auch Indikatoren für zeitbedingte Einstellungen, Ideale, Moden, Haltungen und Bekenntnisse vergangener Generationen. Es fällt auf, dass in den Friedensjahren nach der Machtübernahme 1933 Absolvia-Karten auftauchen, die Motive von nationalsozialistischen Propagandapostkarten übernehmen. So zeigen die Absolvia-Karten für mittlere Reife aus den Jahren 1934, 1935 und 1938 das Hakenkreuz in Mitten einer aufgehenden, strahlenden Sonne.

Auch die Abitur-Karte von 1934 verwendet dieses Motiv. Darüber hinaus propagiert der Handschlag

Die rot-weiße Absolvia-Karte von 1933 und das Plakat des Reichsparteitags 1934 verwenden die gleiche Grundidee: der Oberkörper einer männlichen Figur, den Schild in der linken Hand, das hoch

Textlich beschwören die Karten Wettkampf, Durchhaltevermögen und Sieg, also Eigenschaften, die zum erfolgreichen Erwerb der Hochschulreife durchaus nützlich sind. Durch die Kombination mit Bildmotiven von gepanzerten Rittern, siegfriedartigen Schwertträgern und anderen martialischen Typen können diese Bildwerke aber auch auf die Politik der Nationalsozialisten zur Überwindung des Versailler Vertrags und zur Wiederherstellung politisch-militärischer Stärke Deutschlands bezogen werden. Die Karten von 1940 und 1942 zeigen, propagandistisch überhöht, Szenen des Militärdienstes.

Nach 1945 kamen ehemalige Schüler als Lehrer an das Dillinger Gymnasium zurück, die ihr Studium nach Ende des Zweiten Weltkriegs absolviert hatten. Gleich nach dem Abitur waren sie als Soldaten eingezogen worden, hatten gedient, waren Offiziere gewesen, als Kanonenfutter missbraucht worden und kehrten nun, an Seele und Leib verwundet, an ihre Schule zurück. Sie bildeten die Generation der Kriegsteilnehmer unserer Schule. Einer von ihnen war Hans Böhm (1921-1982, Abitur 1940, Spitzname „Joe Hink“). Gleich nach dem Abitur wurde Böhm zur Wehrmacht eingezogen. 1944 erlitt er in Russland eine Verwundung, die zur Amputation des linken Beins am Oberschenkel führte. Er studierte an der Philosophisch-Theologischen Hochschule Dillingen sowie an der Ludwig-Maximilian-Universität München und wurde ab dem Schuljahr 1954/55 am Dillinger Gymnasium Lehrer für Latein, Griechisch und Deutsch.[38] In der 8. Jahrgangsstufe hatten der Autor dieser Zeilen und seine Klasse bei Hans Böhm eine „Vorgangsbeschreibung“ als Schulaufgabe zu schreiben. Er kam mit einem Koffer in das Klassenzimmer, stellte ihn aufs Lehrerpult und öffnete ihn. Der Koffer enthielt die Ersatz-Prothese für Böhms linkes Bein. Der Vorgang, den es zu beschreiben galt, war das Anlegen einer Beinprothese. Wie das ging, erklärte uns Hans Böhm in aller Deutlichkeit, vom Eincremen des Stumpfs über das Überziehen eines Strumpfs bis zum Festzurren der Haltebänder. Er ging auf unsere Nachfragen ein und antwortete etwa zur ungleichen Abnutzung eines Paar Schuhe am echten und am Prothesenfuß. Die „Vorgangsbeschreibung“ wurde zur Lektion darüber, was der vergangene Krieg, den Böhm für ein verbrecherisches Regime führen mußte, an einem jungen Menschen anrichten kann. Böhm und seine Generation wollten uns aus ihrer Erfahrung heraus die Ablehnung jedweder totalitären Ideologie lehren. Sie vermittelten statt dessen Werte wie Humanität, Menschenwürde und Freiheit im Denken. Sie erinnerten uns daran, dass der einzelne Mensch mit seinen unveräußerlichen Rechten, seiner individuellen Persönlichkeit und seiner ihm impliziten Würde immer mehr zu gelten hat als eine politische oder religiöse Gemeinschaft, die auf Machtausübung basiert und Gehorsam, Unterordnung und Unterwerfung einfordert. Der Mensch mit seinen Bedürfnissen, Wünschen und Bedürfnissen hat im Mittelpunkt zu stehen, nicht Staat, Obrigkeit und Bürokratie mit ihren Forderungen. Diese Erkenntnis habe zumindest ich aus der Deutschlektüre bei Hans Böhm mitgenommen, als wir „Der Hauptmann von Köpenick“ von Carl Zuckmayer lasen. „Erst kommt der Mensch, dann die Menschenordnung!“, heißt es darin.[39]

Dr. Stephan Bachter

[1] vgl. Stadtarchiv Dillingen. Niederschrift über die 8. außerordentliche Sitzung der Ratsherren der Stadt Dillingen am Montag 30. November 1942. Punkt 87.

[2] vgl. Mengele, Klemens: Chronik der Ereignisse der Jahre 1924-1935. Dillingen 1936. S. 64.

[3] Der erste Stadtplan von Dillingen entstand 1823-1824 im Zuge der Bayerischen Uraufnahme. Das war die topographische Landesvermessung des Königreichs Bayern, die 1808 König Maximilian I. Joseph angeordnet hatte und die bis 1864 dauerte. Der Dillinger Stadtplan von 1867 hier in hochaufgelöster Qualität: https://www.easyzoom.com/imageaccess/58dc1ccaa25f4e7ea7641287faa73bb9 [eingesehen am 08.05.2025]

[4] Layer, Adolf: Zur Geschichte des Dillinger Gymnasiums seit dem Übergang an Bayern (1803-1950). In: Geschichte der Stadt Dillingen und ihres Gymnasiums 1550-1950. Festschrift zur Feier des vierhundertjährigen Bestehens des Gymnasiums Dillingen a.d.D. Dillingen 1950. S. 89-120, hier S. 109.

[5] Layer: Geschichte Gymnasium. S. 109.

[6] Layer: Geschichte Gymnasium. S. 110.

[7] Layer: Geschichte Gymnasium. S. 110, 112.

[8] Muzell, Hermann: Das Johann-Michael-Sailer-Gymnasium in seiner 450-jährigen Geschichte. In: Direktorat des Johann-Michael-Sailer-Gymnasiums (Hrsg.): Festschrift zur Feier des vierhundertfünfzigjährigen Bestehens des Johann-Michael-Sailer-Gymnasiums 1549/50-2000. Dillingen 2000. S. 21-29, hier S. 29.

[9] Schönberger, Otto: Kindheit in Dillingen. Jugend im Dritten Reich. Würzburg 1991.

[10] Schönberger: Kindheit, Jugend. S. 163.

[11] Turnlehrer Klemens Schröttle.

[12] Rektoren während des Nationalsozialismus waren bis April 1936 Oberstudiendirektor Dr. Wilhelm Schnupp, bis zu den Osterferien 1939 Oberstudienrat Hans Ender, ab April 1939 bis November 1945 Oberstudiendirektor Hans Weinrich.

[13] Schönberger: Kindheit, Jugend. S. 161.

[14] Schönberger: Kindheit, Jugend. S. 165.

[15] vgl. Schönberger: Kindheit, Jugend. S. 268-269, Zitat S. 268.

[16] Zitiert nach https://www.dw.com/de/flink-wie-windhunde-z%C3%A4h-wie-leder-hart-wie-kruppstahl/a-16373027 [eingesehen am 17.06.2025]

[17] Schönberger: Kindheit, Jugend. S. 181.

[18] vgl. Schönberger: Kindheit, Jugend. S. 224-226. Schönberger nennt keine Klarnamen, sondern überschreibt die beiden einschlägigen Kapitel mit „Der B. Kare“ und „Clemens S.“. Schröttle fiel am 22.04.1942 in Rußland. vgl. Oberschule für Jungen. Bericht über das Schuljahr 1941/42. S. 2 und S. 6.

[19] Schönberger: Kindheit, Jugend. S. 268, auch S. 292.

[20] Schönberger: Kindheit, Jugend. S. 322-338

[21] Schönberger: Kindheit, Jugend. S. 341.

[22] Rein, Fritz: Streiflichter auf die Dillinger Gymnasialzeit im „Tausendjährigen Reich“. In: Jahrbuch des Historischen Vereins Dillingen XCV (1993). S. 280-317, hier S. 280.

[23] vgl. Jahresbericht des humanistischen Gymnasiums Dillingen a.d.D. für das Schuljahr 1938/39. S.28.

[24] Rein: Streiflichter. S. 313-314.

[25] Rein: Streiflichter. S. 308.

[26] Jahresbericht 1938/39. S. 27.

[27] So die Darstellung bei Baumann, Karl: Dillingen a. d. Donau 1945. Berichte nach Augenzeugen. Dillingen 2006. S. 98-99.Baumann verweist als Quelle auf einen Artikel von Erich Pawlu vom 22. April 1970 in der Donauzeitung. An diesem Tag erschien in der DZ ein Beitrag mit dem Titel „US-„Teufelskatzen“ sprangen zur Dillinger Donaubrücke“. Der Autor verwendet das Verfasserkürzel „e“. In diesem Text wird Walter Gebhardt allerdings nicht erwähnt. Möglicherweise hat sich Baumann bei der Quellenangabe getäuscht. Seine Darstellung könnte auf anderen, vielleicht mündlichen Quellen basieren.

[28] Rein: Streiflichter. S.315.

[29] Vgl. Rein, Fritz: Unser Mulo. Rückblick auf eine Lehrerpersönlichkeit der 30er und 40er Jahre. In Dilingana. Mitteilungen der Dillinger Studienvereinigung 51 (1986). S. 46-68.

[30] Rein: Unser Mulo. S. 48-49.

[31] Rein: Unser Mulo. S. 49. Rein zitiert dabei aus einem Brief von Müller an ihn aus dem Jahr 1961.

[32] Vgl. Böck, Karl: Die Machtergreifung. In: Bischöfliches Knabenseminar Dillingen 1862-1962. Jubiläumsschrift. Dillingen 1962. S. 153-157.

[33] Oberschule für Jungen Dillingen a.d.D. Bericht über das Schuljahr 1940/41. S. 33.

[34] Jahresbericht des humanistischen Gymnasiums Dillingen a.d.D für das Schuljahr 1937/38. S. 21. Der Reichsparteitag 1937 fand vom 6. bis 13. September statt. Die Schulferien dauerten bis 15. September.

[35] Jahresbericht 1937/38. S. 22.

[36] Jahresbericht 1938/39. S. 25.

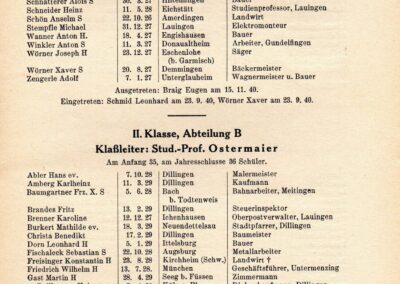

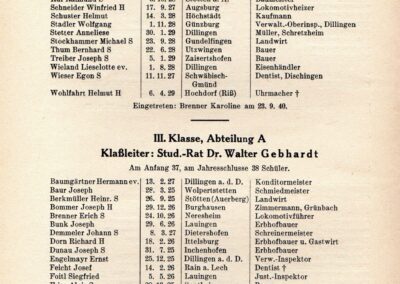

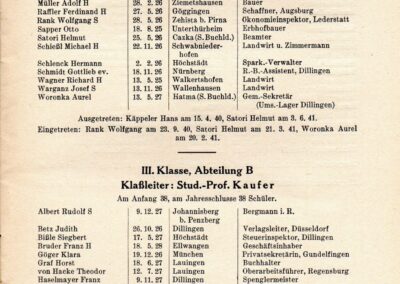

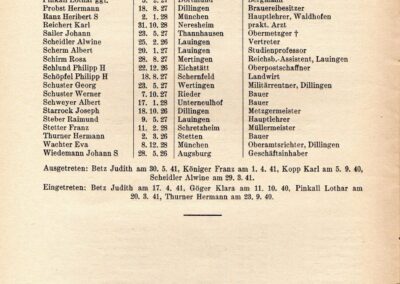

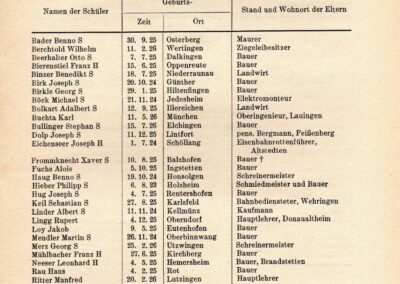

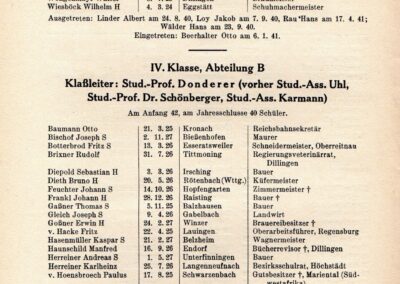

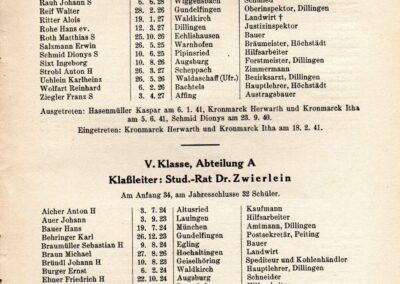

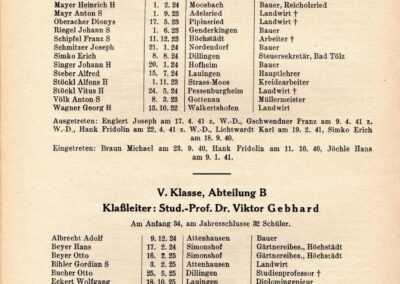

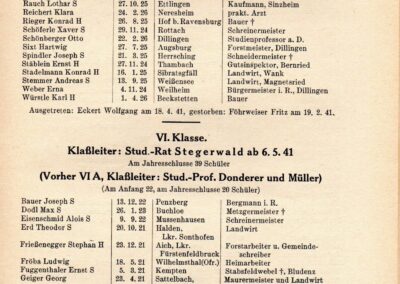

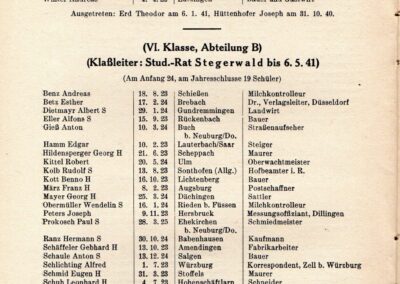

[37] Ein Vergleich zwischen den Unterschriften auf der grün-weißen Absolviakarte von 1931, dem Jahresbericht des Schuljahres 1930/31 und dem von 1931/32 belegt, daß viele Unterzeichner der Karte von 1931 auch im nächsten Schuljahr noch blieben und das Abitur anstrebten. Den Schwund nach der 6. Klasse zeigt ein Vergleich der Schülerzahlen am Schuljahresende von 1930/31 mit dem Schuljahresbeginn von 1931/32. In der Abteilung (Klasse) A verringerte sich die Zahl von 40 Schüler auf 30, in Abteilung B von 39 auf 33.

[38] Vgl. Layer, Adolf: Nachruf. Studiendirektor Hans Böhm zum Gedenken. In: Jahrbuch des Historischen Vereins Dillingen LXXXIV (1982). S. 446-448.

[39] Zuckmayer, Carl: Der Hauptmann von Köpenick. Ein deutsches Märchen in drei Akten. Frankfurt 1980. S. 89. (Zweiter Akt, 14. Szene)